Bis Ende 2024 wollen die UN ein Abkommen gegen die Plastikflut hinkriegen. Ein aktueller “Nature”-Report zeigt drei Wege auf, die Krise aufzuhalten.

Ob hoch im Himalaya, tief unten im Ozean oder an entlegenen Stränden – schon heute gibt es praktisch keinen Flecken auf unserem Planeten, der nicht mit Kunststoffen aller Art verseucht wäre. Ihre Herstellung schädigt das Klima bald so sehr wie die Kohleverbrennung. Vor allem Kleinstpartikel und sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) setzen unserer Gesundheit zu. Höchste Zeit, finden die Vereinten Nationen (UN), der Plastikflut mit vertraglichen Vereinbarungen Einhalt zu gebieten. Bis Ende nächsten Jahres soll das Abkommen stehen.

Ohne Maßnahmen verdreifacht sich die Plastikflut

Ob es schneller und wirksamer greift als das zum Schutz des Klimas, muss sich erweisen. Alles andere wäre jedoch fatal. Denn nach einer Projektion der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schwillt die Plastikflut bis 2060 weiter massiv an – von heute jährlich rund 400 Millionen auf 1100 Millionen Tonnen. Das entspricht fast einer Verdreifachung der Menge.

Ein Viertel landet auf wilden Müllkippen und der Natur

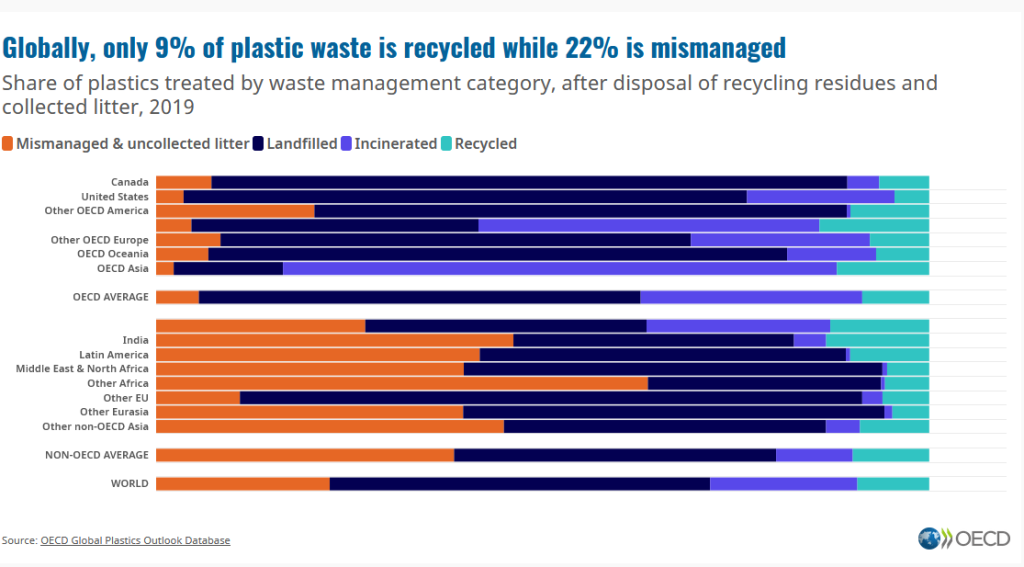

Alles wäre halb so schlimm, würden die Kunststoffe kontrolliert und sicher recycelt, verbrannt oder deponiert. Tatsächlich, so belegen die OECD-Erhebungen, landet jedoch fast ein Viertel des Abfalls auf wilden Müllkippen, verschandelt Landschaften und Gewässer. Oder wird irgendwo angezündet und setzt giftige Dämpfe frei. Am häufigsten passiert das im globalen Süden (siehe Grafik unten). Ohne entschiedenes Gegensteuern könnte sich diese Menge verdoppeln – ein Alptraum für die Umwelt.

Mit welchen Mitteln aber lässt sich die Plastikflut so beherrschen, dass sie möglichst wenig Schaden anrichtet?

Kein Monitoring politischer Initiativen gegen die Plastikflut

Drei Ansätze verfolgen Forschergruppen rund um die Welt: Gesetzliche Regelungen, mit denen Produktion, Nutzung und Entsorgung eingedämmt werden können, neue Recyclingverfahren und die Entwicklung weniger schädlicher Kunststoffe. Für Steve Fletcher, Direktor des neu gegründeten Global Plastics Policy Centre an der britischen Universität Portsmouth ist klar, dass alle Lösungskategorien gebraucht werden, um das Problem einigermaßen in den Griff zu kriegen. “Wir brauchen ein System, das über den gesamten Lebenszyklus wirkt.”

Im politischen Raum stehen Maßnahmen wie das Verbot von oder Steuern auf Plastiktüten und Einwegplastik, oder die Pflicht zu Mehrweg-Verpackungen im Vordergrund. Auch Anreize für den Einsatz von essbaren Gabeln, Tellern und Löffeln statt Plastikgeschirr fallen in diese Kategorie. Doch zu seiner Überraschung musste Fletcher feststellen. “Es gibt praktisch kein systematisches Monitoring der Maßnahmen, um die besten Lösungen zu identifizieren.” Das will er jetzt nachholen.

Gleichwertige Produkte statt Downcycling

Wie wichtig die Nachverfolgung wäre, zeigt ein Beispiel aus Deutschland. Nach Einführung der Pfandpflicht auf Plastikflaschen stieg deren Verbrauch enorm. Dagegen verloren Mehrwegflaschen Marktanteile. Erhofft hatte die Politik eigentlich den gegenteiligen Effekt.

Wenn Plastik im Alltag nur schwer zu verdrängen ist, würde es weiterhelfen, neue Produkte aus bereits produziertem Kunststoff herzustellen. Und zwar nicht in minderwertiger Form als Blumenkästen oder Parkbänken (Downcycling) wie zumeist bisher, sondern in gleicher Güte.

Genetisch modifizierte Enzyme fressen Plastik

Große Hoffnungen setzten die Wissenschaftler dabei auf speziell entwickelte Enzyme, die das Plastik in kurzer Zeit quasi auffressen. Dabei zerlegen sie komplexe PET-, PP- und PE-Kunststoffe in einfache Molekülketten, die dann zu neuen Verpackungen zusammengesetzt werden können. Um die Ausgangsmaterialien der häufig eingesetzten Mischkunststoffe zurück zu gewinnen, testen die Forscher neuartige Katalysatoren.

Auch wenn das Unternehmen Carbios im französischen Clermont-Ferrand dieses Jahr mit dem Bau der weltweit ersten Fabrik beginnt, in der genetisch modifizierte Enzyme PET wiederverwertbar machen. Bis zum großtechnischen Durchbruch werden noch Jahre vergehen.

Bioplastik aus Holzchips und Maiskörnern

Ebenso in den Anfängen stecken vielfach die Versuche, sogenanntes Bioplastik zu entwickeln. Ein Zentrum dafür ist das Schweizer Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL). Der dort arbeitende Biochemiker Jeremy Luterbacher hat den Ehrgeiz, diese aus Holzchips und Maiskörnern herzustellen, statt auf Basis von Erdöl wie üblicherweise. Allein das würde erheblich zur Klimaverträglichkeit beitragen. Und solches Bioplastik wäre biologisch abbaubar.

“Die Plastikflut ist ein globales Problem. Wir können es nur gemeinsam effektiv lösen”

Melanie Bergmann, Meeresökologin

Bestimmte Varianten wie PHAs und PLAs für Verpackungen werden zwar heute schon in großem Umfang produziert. Doch gemessen an der derzeitigen Plastik-Jahresproduktion von 400 Millionen Tonnen machen sie gerade einmal ein Prozent aus.

Trotz der ernüchternden Erfahrungen mit den Klimaabkommen begrüßt Melanie Bergmann, Meeresökologin am Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven, den UN-Vorstoß gegen die Plastikflut. “Die Verschmutzung ist ein globales Problem. Daher brauchen wir ein gemeinsames Vorgehen, um es effektiv zu lösen.”

Hinterlasse jetzt einen Kommentar