Horrorzahlen zu den Anschaffungskosten einer Wärmepumpe verunsichern Hauseigentümer und Mieter. Ein nüchterner Blick auf die Fakten.

Weinende Rentner, die Angst davor haben, ihr mühselig abgespartes Einfamilienhäuschen nicht mehr beheizen zu können. Weil der böse Klimaminister Robert Habeck sie dazu zwingt, ihre noch gut funktionierende Gasheizung gegen eine 35 000 Euro teure Wärmepumpe auszutauschen. Und dann kommen noch Zehntausende Euro für die notwendige Dämmung obendrauf. So viel Geld haben Opa und Oma nicht auf der hohen Kante. Und die Bank gewährt ihnen in ihrem Alter keinen Kredit mehr.

Schreckensszenarien rund um die Wärmepumpe

So eines der Horrorszenarien, das kursiert, seit die Bundesregierung beschlossen hat, dass vom kommenden Jahr an “möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss”. Unions-Fraktionsvize Jens Spahn setzt noch einen drauf. Der CDU-Mann beklagt „eine Form der Enteignung, wenn Hausbesitzer jetzt fünf- bis sechsstellige Summen in eine Wärmepumpe und die dafür nötigen Umbauten investieren müssen“.

Wem wird da nicht angst und bange? Doch haben die Schreckensbilder in der Realität Bestand?

Wärmepumpen taugen zumeist auch für ältere Gebäude

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Energieberaterverband GIH meinen nicht. Sie stellten heute ein Faktenpapier vor. Dessen Kernaussagen: Wärmepumpen funktionieren zumeist auch im Gebäudebestand, selbst ohne Austausch der Heizkörper gegen eine Fußbodenheizung. Und sie zahlen sich nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich aus.

Die Experten belegen das mit Musterrechnungen für ein Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert sowie zwei Einfamilienhäuser, errichtet 1963 beziehungsweise 1983. Für letzteres, Wohnfläche 160 Quadratmeter, kamen sie inklusive Fenster- und Türentausch, Dämmung des Kellers und neuer Heizkörper auf eine Investition von rund 36 500 Euro. Für die Wärmepumpe schoss der Staat 14 000 Euro zu. Blieben 22 500 Euro, die der Eigentümer selbst finanzieren musste.

Wirtschaftlichkeit abhängig vom künftigen Gaspreis

Gemessen an den 5000 bis 8000 Euro für eine neue Gastherme sicher kein Pappenstiel, aber ein überschaubarer Betrag. Und für wenig Begüterte hat die Regierung finanzielle Hilfen zugesagt.

Der Eigentümer aus dem Beispielhaus hat zusätzlich eine Solaranlage aufs Dach gesetzt. Der selbst erzeugte Strom treibt bevorzugt die Wärmepumpe an. Die aktuellen Strom- und Gaskosten unterstellt, amortisiert sich die Investition der Beispielrechnung zufolge nach spätestens 16 Jahren. Steigt der Preis fürs Erdgas wie absehbar allein wegen des immer höheren CO2-Preises schneller, noch wesentlich früher.

Rechnet Habeck die Kosten schön?

Ähnliche Zahlen legt Grünen-Minister Habeck im Anhang seines Gesetzesentwurfs vor. Im Vergleich zu einer Gasheizung kostet der Einbau einer Luft-Wärmepumpe in ein Eigenheim demnach 19 115 Euro mehr. Dem stehen nach 18 Jahren Betriebsdauer Einsparungen von fast 22 000 Euro gegenüber. Unter Einbezug der staatlichen Zuschüsse in Höhe von 25 bis 40 Prozent sogar deutlich mehr.

Hat sich Habeck das mit passenden Annahmen vor allem über den künftigen Gaspreis schön gerechnet, wie Kritiker meinen?

Aktuell hat die Gasheizung die Nase vorn

Sie beziehen sich dabei etwa auf eine Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI). Dessen Expertin Johanna Bocklet kommt für Nordrhein-Westfalen zu dem Ergebnis, dass Gasgeräte über die Lebensdauer gerechnet heute noch günstiger abschneiden als Wärmepumpen.

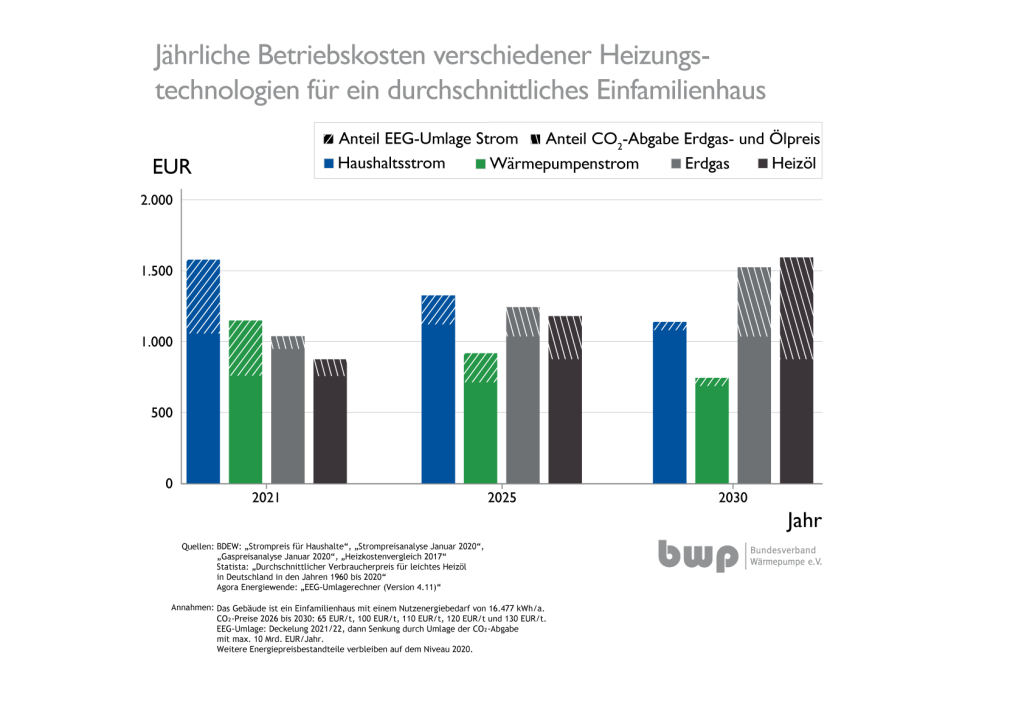

Bocklet unterstellt dabei, dass der Gaspreis bis 2026 in etwa auf dem heutigen Niveau verharrt. Nach dieser Kalkulation kostet die Kilowattstunde (kWh) Heizenergie mit Gas 17,7 Eurocent; die einer bezuschussten Wärmepumpe 19,4 Eurocent. Erst 2027 dreht sich das Verhältnis um. Selbst der Bundesverband Wärmepumpe kommt zu einer ähnlichen Einschätzung der jährlichen Betriebskosten. Dort schneidet die elektrische Heizung allerdings schon 2025 günstiger ab (siehe Grafik unten).

Hälfte aller Gebäude fit für die Wärmepumpe

Was in all diesen Berechnungen indes unberücksichtigt bleibt: Die Wirkung aufs Klima. Der Gebäudesektor verursacht in Deutschland laut Umweltbundesamt annähernd ein Drittel aller CO2-Emissionen. Ohne Wärmewende zu sauberen Technologien rücken die Klimaziele in weite Ferne.

“Der Umstieg macht uns unabhängig von Energieexporten”

Thomas Engelke, Verbraucherzentrale

Das sieht auch Thomas Engelke, Energie-Experte des Bundesverbands der Verbraucherzentralen so. “Wir müssen die Heizung ersetzen, um etwas fürs Klima zu tun. Der Umstieg macht uns zudem unabhängig von Energieexporten. Das ist ein Dreiklang, der sich gegenseitig unterstützt.”

Die beruhigende Nachricht dazu findet sich im DUH-Papier. Demnach ist rund die Hälfte aller Gebäude hier zu Lande jetzt schon für den Einbau einer Wärmepumpe geeignet. Die andere Hälfte, heißt es weiter, brauche nicht zwingend vollsaniert werden, um wärmepumpenfit zu sein.

Mehr: energiewechsel DUH faz

Ich danke Ihnen für diesen informativen Beitrag. Wir denken darüber nach, eine Wärmepumpe installieren zu lassen. Wir haben unser Haus vor zwei Jahren gebaut, aber wir haben es damals nicht bekommen.

Für uns rechnet sich die Wärmepumpe. Unsere letzte Heizung ist vor kurzem kaputtgegangen. Deshalb müssen wir unbedingt eine neue Heizung installieren lassen.

Meine Eltern haben jetzt auch eine neue Heizung. Sie haben sich eine Wärmepumpe einbauen lassen. Bis jetzt sind sie sehr zufrieden damit.

Das sind wirklich komplizierte Themen. Wärmepumpenheizungen sind in aller Munde. Der Artikel zeigt schön die Zusammenhänge, Kosten und Fakten auf, danke.

Die Diskussion um die Wärmepumpen und die erforderlichen Investitionen für deren Einbau in ältere Gebäude kann beunruhigend sein. Doch das Faktenpapier der Deutschen Umwelthilfe und des Energieberaterverbands GIH wirft ein Licht auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei, seine Heizung regelmäßig warten zu lassen, um die langfristige Effizienz und Funktionalität sicherzustellen und mögliche Kostenüberlegungen zu berücksichtigen.

Wir wollen eine Wärmepumpe installieren. Gut zu wissen, dass diese sich auch noch rechnet. Ich habe schon das Gegenteil gehört, konnte es aber nie glauben.

Vielen Dank für den Überblick über die verschiedenen Heizmethoden. Wir werden auch ein neues Haus kaufen und sind auf der Suche nach dem besten System. Außerdem wollen wir eine nachhaltige Wahl treffen.

Momentan sind Wärmepumpen wohl wirklich eine gute Alternative zur klassischen Heizung. Da wir ein sehr modernes Haus bauen, denken wir über die Anschaffung eines solches Geräts nach. Eine gute Energieeffizienz steht für uns im Vordergrund.

Wir überlegen, unsere Heizung mit einer Wärmepumpe zu unterstützen. Gut zu wissen, dass diese meist auch für ältere Gebäude passend ist. Das ist nämlich ein großer Knackpunkt bei uns gewesen.

Wir werden uns nun auch eine neue Heizung installieren lassen. Wir haben lange auch darüber nachgedacht, ob sich eine Wärmepumpe lohnt oder nicht. Wir haben uns schließlich doch dagegen entschieden.

Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Da wir gerne auf eine Wärmepumpe umbauen lassen wollen, ist es interessant zu wissen, ob sich diese Entscheidung rechnet. Schließlich soll die Energieeffizienz verbessert werden. Außerdem wird das Heizen dann vielleicht umweltfreundlicher.

Wir wollen eine neue Heizungsanlage installieren. Gut zu lesen, dass sich die Wärmepumpe auch das neue Musst Have ist. Das werde ich meinem Mann auch nochmals sagen.

Die Entscheidung für eine Wärmepumpe kann eine gewinnbringende Investition sein, nicht nur in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, sondern auch hinsichtlich des Immobilienwerts. Allerdings gibt’s da einige Punkte zu beachten. Einen fachkundigen Installateur zu beauftragen, der die spezifischen Bedingungen des Gebäudes berücksichtigt, ist dabei entscheidend. Auch wenn Wärmepumpen in manchen Fällen noch nicht die kosteneffizienteste Option sind, zeigt der Trend doch hin zu mehr Wirtschaftlichkeit. Es lohnt sich also, dieses Thema im Auge zu behalten.

Bin eigentlich zufrieden mit meiner Gasheizung. Die Thermenwartung steht erneut an. Eine Wärmepumpe könnte aber auch sinnvoll sein. Schwere Entscheidung. Trotzdem danke!

Wir wollen eine Wärmepumpe. Gut zu lesen, dass diese auch für ältere Gebäude sinnvoll sein können. Das werde ich meinem Mann sagen.

Wir wollen eine Wärmepumpe. Gut zu lesen, dass diese auch bis zu 35.000€ kosten kann. Aber ich werde mal mit einem Installateur für Heizungen sprechen.

Wir wollen eine Wärmepumpe kaufen. Gut zu lesen, dass die Wirtschaftlichkeit auch vom Gaspreis abhängt. Für die Umwelt ist diese aber definitiv besser.

Mein Bruder möchte eine Wärmepumpe installieren lassen. Er fragt sich, ob es sich lohnt, eine zu kaufen. Ich finde es gut, dass die Hälfte der Gebäude schon bereit für Wärmepumpen sind!

Ich frage mich, ob es keine Förderungen für alte Leute gibt, die sich eine neue Heizanlage installieren müssen. Ich möchte mir eine moderne Heizung für mein Haus einbauen lassen. Die Tage finde ich dafür hoffentlich auch einen Profi für Sanitärinstallationen.

Ich habe in letzter Zeit öfter über einen Wärmepumpen-Einbau nachgedacht. Ich weiß allerdings nicht, ob sich das bei mir lohnt. Gut zu wissen, dass die Hälfte aller Gebäude fit für eine Wärmepumpe ist. Ich hoffe auch meines.

Ich überlege eine Wärmepumpe installieren zu lassen. Gute Informationen auf diesem Blog. Ich habe den Artikel gerne gelesen und fand ihn hilfreich!

Wir wollen eine Wärmepumpe haben. Interessant, dass die Wirtschaftlichkeit auch an den Gaspreis gekoppelt ist. Dies war mir so nicht bewusst.

Wir wollen eine Wärmepumpe kaufen. Gut zu lesen, dass diese sich auch für ältere Gebäude eignet. Dies ist für uns auch entscheidend.

Vielen Dank für den Beitrag. Gut zu wissen, dass sich Wärmepumpe auch für ältere Gebäude eignen. Ich werde mir auch nächstes Jahr eine Wärmepumpe einbauen lassen.

Wir wollen eine Wärmepumpe installieren lassen. Gut zu lesen, dass diese sich rechnet, wenn der Gaspreis entsprechend stimmt. Aber umweltfreundlicher ist sie auf jeden Fall.

Wir wollen eine neue Heizung installieren. Gut zu lesen, dass Wärmepumpen auch für ältere Gebäude funktionieren. So steht der Installation nichts im Wege.

Wir möchten uns gerne eine Heizung einbauen lassen. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch interessant zu erfahren, ob sich eine Wärmepumpe rechnet oder nicht. Wir haben Bekannte, die eigentlich recht zufrieden damit sind.

Ich finde es interessant, dass sich die Heizungswende mit einer Wärmepumpe auszahlen kann. Es ist beruhigend zu wissen, dass man durch den Einsatz einer Wärmepumpe nicht nur umweltfreundlich heizt, sondern auch langfristig Kosten sparen kann. Ich werde auf jeden Fall weitere Informationen einholen und die Möglichkeit einer Wärmepumpe für unser Zuhause in Betracht ziehen.

Wir wollen uns eine Wärmepumpe zulegen. Gut zu lesen, dass diese auch in alten Häusern taugen. Dies ist deutlich besser als Gas.

Wir wollen eine neue Heizung. Gut zu lesen, dass man hier Wärmepumpe installieren lassen kann. Ich informiere mich noch weiter.