Zuchtlachse und Karpfen aus dem Teich bereichern den Speiseplan seit langem. Jetzt folgen Zander aus Aquakulturen. Wie ökologisch ist die künstliche Aufzucht?

Fisch gehört zu den wertvollsten Proteinquellen für die menschliche Ernährung. Die Deutschen konsumieren jährlich mehr als eine Million Tonnen davon. Doch vor allem wegen einer extensiven Überfischung sind die Bestände an Hering, Kabeljau und Thunfisch in den Weltmeeren bedroht. Nur für wenige Arten gilt der Verzehr derzeit als unbedenklich. Aquakulturen sollen die Versorgung mit Speisefischen sichern.

Nationaler Strategieplan für Aquakulturen

Naturschutzorganisationen wie der WWF beäugten diese Art der Massentieraufzucht vor allem in ihren Anfängen als “ökologisch bedenklich”. Die Vorwürfe: Zu viel Beigabe von Antibiotika, Verfütterung von Wildfischen, extreme Verunreinigung von Küstengewässern mit Kot und Essensresten. Inzwischen ändert sich der Blickwinkel. Nachhaltig betrieben, argumentieren zum Beispiel die Experten des Freiburger Öko-Institus, haben marktnahe Aquakulturen das Potenzial, die Wildbestände zu schützen und weite Transportwege zu vermeiden.

In Deutschland fristet diese Art der Fischzucht allerdings ein Schattendasein. Gerade einmal zwei Prozent des hier verspeisten Fischs stammt aus heimischen Aquakulturen. Mit einem Nationalen Strategieplan will das Bundeslandwirtschaftministerium der Anteil deutlich erhöhen. Vor allem Kreislaufanlagen, wie sie unter anderem das Saarbrücker Startup Seawater Cubes entworfen hat, gelten als umweltverträgliches Nonplusultra. Dabei wagt sich nun ein noch kleiner Kreis von Betrieben an die komplizierte Aufzucht von Zandern. Der Süßwasser-Raubfisch ist auf deutschen Tellern gern gesehen.

Der Computer steuert Wassertemperatur und Futterzufuhr

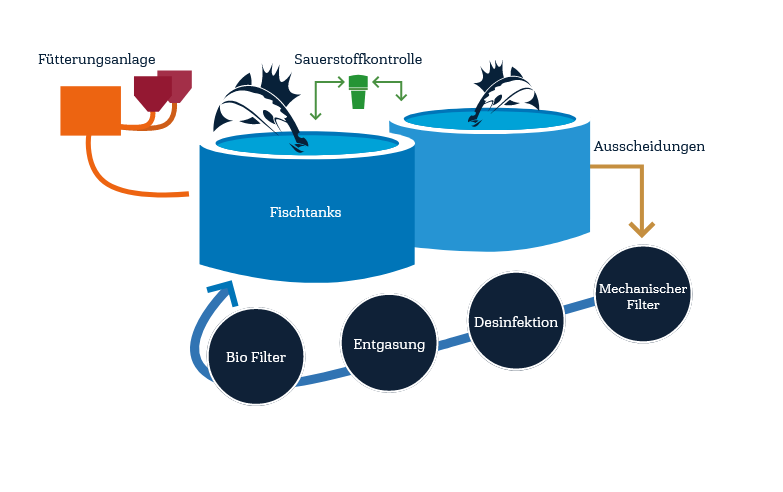

Einer der Pioniere ist das Unternehmen Kaiserzander aus Porta Westfalica, gelegen im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen. In seinem System, derzeit bestehend aus 22 Becken, wachsen die Tiere tonnenweise heran, fein sortiert nach Alter und Größe. Ein Computer steuert die Strömung in den Becken, verteilt das Futter fein dosiert je nach Nährstoffbedarf. Der Rechner überwacht zudem Zustand und Temperatur des Wassers. Bevor es wieder zurück in die Becken fließt, befreien es Filter und Reinigungsstufen von Keimen und Ausscheidungen (siehe Grafik unten).

Der Kreislaufbetrieb verbraucht zwar nicht wenig Strom. Aber laut Firmen-Mitgründer René John decken angeschaffte Photovoltaik- und Windkraftanlagen den Bedarf im Überfluss. Die Wärme für die Zuchtbecken produzieren John und sein Kompagnon Stefan Glammeier in einem Blockheizkraftwerk, das parallel weiteren Strom erzeugt. “Unsere Fische sind absolut klimaneutral und rein”, schwärmt John.

“Unsere Fische sind absolut klimaneutral und rein”

Kaiserzander-Gründer René John

Das Duo wählte nicht zufällig den Zander für sein Abenteuer aus. Verbraucher schätzen dessen delikates Fleisch und zahlen dafür relativ hohe Preise. Die guten Erlöse helfen dem Unternehmen, in einem überschaubaren Zeitraum sein Investitionskosten wieder herein zu spielen. Aktuell züchten John und Glammeier rund 100 Tonnen im Jahr. Ein zweite Produktionsstraße soll das Volumen verdoppeln; den zügigen Ausbau auf 600 Tonnen pro Jahr haben die beiden fest im Visier. Ab einer Menge von 150 bis 200 Tonnen erreichen sie nach ihrer Kalkulation die Gewinnzone.

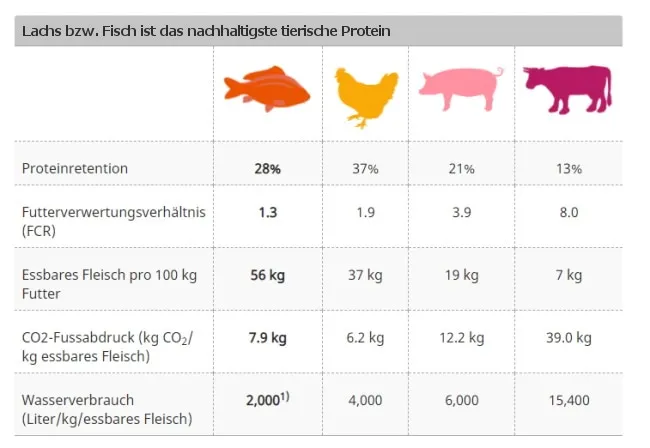

Quelle: Mowi, Salmon Farming Industry Handbook 2021

Hinweis: Das Futterverwertungsverhältnis (Proteinretention) gibt an, wie viel Kilogramm Futter benötigt wird, um das Körpergewicht des Tieres um ein Kilogramm zu erhöhen

Im Kampf gegen den Hunger, und um die rasch wachsende Weltbevölkerung gesund ernähren zu können, ist Fisch nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) unverzichtbar. Er liefert zu den geringsten Umweltkosten die größte Menge an wertvollen Nährstoffen – weit effizienter als Rinder, Schweine oder Hähnchen (siehe Grafik oben). Echte ökologische Aquakulturen retten so gesehen Mensch wie Natur.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar